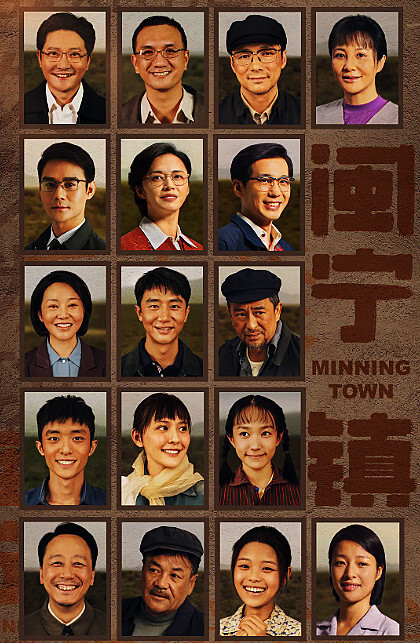

国产剧令人难忘的100个经典女性形象,今天要复盘的是豆瓣评分高达9.2分的《山海情》...

在剧集开篇一幕震撼人心的画面中...

热依扎饰演的李水花拉着板车徒步百里,风沙裹挟着黄土,在她皲裂的皮肤上刻下道道印记。

汗水混着沙土黏在发丝间,高原日光灼出的红血丝在脸颊上清晰可见。

当镜头推近...

那双亮如星辰的眼睛穿透漫天风沙,直抵人心。

西北女性特有的坚韧与生命力在此刻迸发出惊人的美学力量,这个经典场景不仅成就了《山海情》的影像记忆,更如一把利刃,撕开了当下影视工业精心编织的“滤镜遮羞布”。

李水花是剧中最为饱满的女性形象。

她被父亲卖到邻村换取牲口和水窖,当丈夫意外残疾后,她又独自撑起整个家庭...

拖着板车带着孩子和残疾丈夫,徒步七天七夜来到移民村,奋不顾身投入到了闽宁镇建设中。

她率先在凌一农教授指导下种植双孢菇,从技术学习到搭建菇棚,展现了惊人的学习能力和创业精神。

水花之美,在于她面对命运不公时始终如一的坚韧微笑,在于她拉着板车时被风沙雕刻的坚韧轮廓,在于那从泥土中生长出来的蓬勃生命力。

正如导演孔笙所言:

黄土地的女人,美在骨不在皮。

这个角色打破了传统农村妇女的悲情叙事,塑造了一个在苦难中依然保持尊严与希望的女性形象。

当然,剧集里走出黄土地的白麦苗,还有得福妈的角色也同样令人印象深刻...

《山海情》中的女性形象之所以能产生如此震撼的美学力量,源于创作团队对现实主义美学的极致追求,这种追求不仅体现在演员的表演层面,更渗透在剧作的每一个细胞中...

拍摄期间,剧组要求演员使用宁夏方言和福建方言演绎。

当水花用浓重的西海口音说出“咱就不能认命”时,方言特有的韵律和词汇选择,瞬间将角色植根于特定的文化土壤里。

福建干部陈金山带着闽南腔调的普通话与当地村民交流多有障碍...

不仅制造了真实笑料,更体现了东西部文化碰撞与融合的种种不易。

方言运用让角色情感表达更加真实饱满。

水花在委屈时脱口而出的俚语,比任何精致台词更能传递人物内心动态。

另外,剧组在戈壁滩探索大半年收集资料,并花费14天搭建金滩村生活场景。

水花家的土坯房不仅外观逼真,内部细节更是令人惊叹!

炕头磨损的边角、灶台积累的烟灰、墙上泛黄的挂历,共同构建了沉浸式的苦难西北图景。

当水花在昏暗的煤油灯下照顾残疾丈夫,光影在她粗糙的脸颊上跳动...

这样的画面不需要任何台词,已道尽生活的艰辛与坚韧。

剧中女性角色的服饰更是真实得令人心酸...

水花的头巾洗得发白,边缘已经磨损起毛,麦苗外出打工时唯一的好衣服领口已经变形,得福妈的棉袄打了多处补丁,针脚粗糙可见。

这些细节构成了西北农村女性的生活现状。

《山海情》除了服道化极尽贴近生活,演员同时也要早早深入其中去体验生活。

热依扎在拍摄前三个月就已经开始了农村生活,每天在太阳暴晒下劳作,刻意不使用任何防晒产品,让高原日光在脸上自然晒出高原红。

拍摄拉板车戏份时,她真的在宁夏沙尘暴中跋涉,汗水与沙土在脸上混合成泥泞痕迹,睫毛上沾满沙粒的特写镜头成为对身体叙事的最佳诠释。

这种真实的身体状态与那些所谓的青春偶像剧十级滤镜白瓷脸形成强烈对比。

我还记得曾经看过的一部古偶剧,女主角连受伤吐血时都保持着娇艳的皮肤和粉嫩唇色,被观众们吐槽就像在拍精致的口红广告。

所以说《山海情》中的女性形象绝非单一化的符号,而是构成了丰富多元的西北女性图谱。

除了三位主要角色,剧中还有诸多鲜活女性形象。

白校长妻子虽戏份不多,但每次出场都带着教师特有的书卷气...

工厂女工马秋红作为麦苗工友,展现了外出务工女性的团结互助。

就连剧中配角如村里的老奶奶,脸上深刻的皱纹如同大地沟壑,讲述着西海固的苦难历史。

这些角色构成了真实而立体的西北女性群像...

她们年龄不同、性格各异,却共同诠释了生命在贫瘠土地上绽放的多种可能。

相较于当下的看脸时代...

《山海情》虽然群星云集,却显得格格不入。

如今看脸已经成为了一种显性的社交货币,广告商不断强化无瑕肌肤,精致五官与成功幸福之间的虚幻关联,借此制造外貌焦虑。

影视剧作为重要的文化消费品,自然成为推广这种审美的载体...

当剧中角色个个肤若凝脂,毫无瑕疵,其所传递的潜台词是,只有这样的完美才值得被展示,被喜爱。

这种单一的审美霸权,不仅窄化了“美”的定义,更在无形中构建起了一道屏障,将普通人的真实样貌排斥在“美”的范畴之外。

而《山海情》则不同,它没有妥协,它还原了真实的“美”。

剧中水花在菇棚劳作时,汗水沿着她晒伤的皮肤滑落,麦苗在工厂加班后,眼下自然的黑眼圈清晰可见,得福妈在灶台前做饭时,炉火在她布满皱纹的脸上跳动...

角色脸上的晒斑,手上的老茧,衣服上的补丁,这些“不完美”恰恰是“真实美”的最佳体现。

2021年,《山海情》上线后...

又被改编为民族歌剧在国家大剧院上演,创作者还特意保留了这些“不完美”的美学特质。

歌剧开场时,由国家大剧院合唱团演唱的《苦脊甲天下》唱段,形象展现了西海固地区“十年九干旱,路远沟相连”的地理环境...

演员们同样以去妆容化造型登台,这种跨艺术形式的真实美学延续,证明了其强大的生命力。

那是一种无需滤镜修饰,从土地里生长出来的生命力量。